Time maсhine

Хочу поделиться личным околонаучным опытом, на мой взгляд несколько приоткрывающим завесу над загадкой фотографии (как вида деятельности). Мне кажется, эмпирическим путем я приблизился к пониманию сущности фотографии. Возможно, при этом я отдалился от чего-то более значимого, тем не менее открытие, которое я сделал (как минимум для себя), считаю значимым. Сущность открытия: чем меньше автор подвергает фотографическое изображение какой либо трансформации, тем ценность фотографии выше.

Я совсем еще нестарый человек, тем не менее с ужасом для себя обнаружил, что пора уже подводить хотя бы какие-то итоги. То есть, пора начинать копаться в архивах… В первый день отпуска копнул - и нарыл коробку со старыми негативами, некоторые из которых уже и желтеть начали (черт возьми - надо было лучше промывать!).

Ничего случайного в мире не бывает, и я не могу начать рассказ словами: "случайно мне попалась коробка с негативами…" Это неправда. Если данная коробка пережила несколько переездов, два потопа и пожар, значит, я ее ценил, оберегал и спасал. Я давненько подумывал эти негативы 6х6 отсканировать и рассмотреть изображения внимательней. Но не было технической возможности, ибо мой пленочный сканер предназначен для 35 мм пленки, да и не пользуюсь я им лет шесть, он на антресоли пылится. Только теперь допетрил: их можно просто переснять цифровиком на просмотровом столике! Результат - шок…

Что собой представляет отснятый материал. В 80-е годы прошлого века я работал в одном НИИ и был весьма далек от журналистики. У меня было хобби: фотография. Имелся фотоаппарат "Любитель", и в выходные я просто гулял по окрестным дворам - и при помощи оного "Любителя" производил съемку, как правило - скрытой камерой. Шахтное устройство видоискателя фотоаппарата (как говорят, содранного с "Роллефлекса") тому способствовало. Удовольствие снимать 6х6 было недешевым, ведь пленка на 12 кадров стоила 65 копеек, 1/200 зарплаты советского инженера. Одна пленка в переводе на нынешнее бабло стила приблизительно как теперь карточка памяти SD "весом" в один "гиг". Похоже, моя тогдашняя страсть к фотографированию заставляла отказываться от более традиционных радостей жизни.

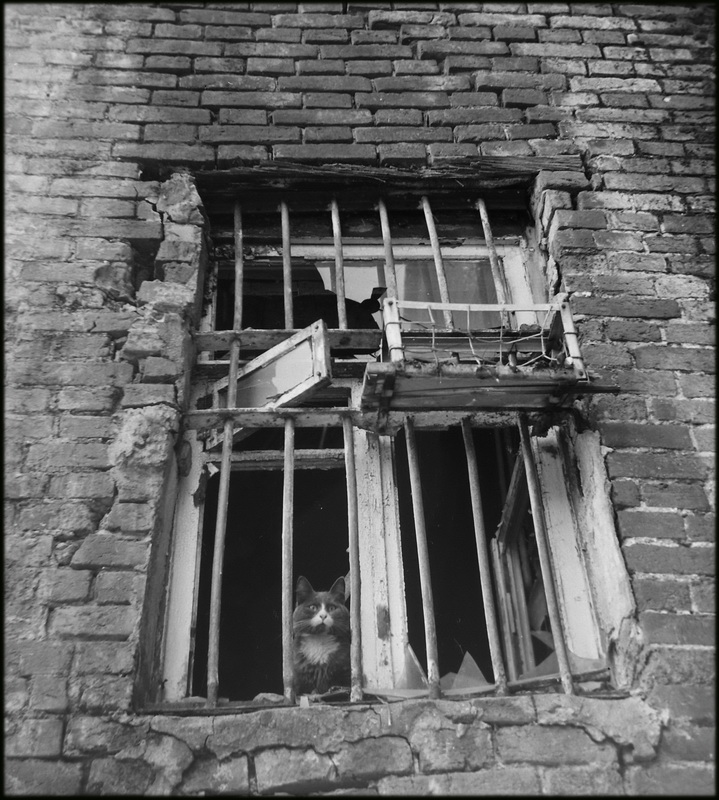

Если говорить современным языком, я работал над проектом, который условно можно назвать: "Московские дворики". Это мой "корневой" мир, ибо я родился в старой Москве (имеено родился - в роддоме имени Клары Цеткин, что на Таганке) и вырос в московской коммуналке, в доме на углу улицы Грибоедова и переулка Стопани (теперь это - Малый Харитоньевский переулок и переулок Огородной слободы). Глядя на приложенные фотографии уважаемый зритель подумает: надо же, сколько уродства нашел автор! Парирую: старая Москва была именно такой! Я просто выходил в субботу утром из своего подъезда и начинал "променад" по окрестным дворам… Мой сегодняшний "шок" состоит в том, что я об этом почти забыл, избалованный тишайшими таджиками, вылизывающими московские улицы и дворы.

Великий ненавистник России Астольф де Кюстин заметил, что Россия - страна фасадов. В полной мере это утверждение подходит для Москвы 80-х, города, который, помнится мне, превращался в "образцовый коммунистический". Фотографии эстетика умирания слишком даже близка, нигде как в фотографии с такой ясностью не проявляется фрейдистское стремление к Эросу и Танатосу в равной мере. Созерцая свои старинные карточки, я понял наконец, почему я такой урод. Шучу, конечно, но некоторое нравственное помешательство во мне все же есть… Ну, нельзя стать нормальным, адекватным человеком, произрастая в эдакой визуальной среде! Сейчас модно говорить о видеоэкологии, так вот если судить с точки зрения этой науки, глядя на гниющий город, я размножал "гнильцу" внутри себя. Как, впрочем, и прочие обитатели старой Москвы.

Да, город был страшненький. Молодой москвич, обозрев данный видеоряд, подумает, что автор специально выискивал все, что похреновее. Это не так - "зафасадная" Москва отражена мною вполне адекватно! Да, город был, мягко говоря, запущенным… Но он был живой! В пределах Садового кольца жили до полумиллиона человек. Да, совковый менталитет не благоприятствовал стремлению к порядку и чистоте. Но как-то, что ли было душевно жить в старой Москве… По крайней мере, в "зачуханном" центре было интереснее, нежели среди стандартных коробок спальных районов. Убожество старой Москвы было… разнообразным и прелестным как запущенная барская усадьба. И знаете, на чем "глаз отдыхает": почти нет автомобилей! Если они и есть, то старенькие, убогие.

Итак, Москва 80-х… Точнее, Москва в пределах Садового кольца. В те времена модной была песня ВИА "Машина времени" - "Через 20 лет". Напомню текст:

…сказать по правде, я хотел бы только посмотреть,

Посмотреть, что будет с нашим миром через 20 лет,

Что же будет с миром через 20 лет.

Может быть все люди будут жить в одной большой стране,

Над которой будет вечный солнца свет.

Через 20 лет уже никто не вспомнит о войне,

Если только с нами что-то будет через 20 лет,

Если что-то будет через 20 лет.

Двадцать лет - немалый срок и ты за 20 лет поймешь,

Что такое тьма и что такое свет.

Через 20 лет забудут люди, что такое ложь,

Если только с ними что-то будет через 20 лет…

Прикольненько… Да уже более двадцати лет минуло! С нашим миром ничего такого не произошло. Все идет обычным чередом: войны, кризисы, государственные и частные мошенничества… некоторые женятся, а некоторые - нет… Конечно Москва (в особенности старая) с той поры изменилась. Однако замечу: сфера моего журналистского интереса - русская провинция. Говоря профессиональным языком, я "сижу на этой теме". В большинство наших городов то самое состояние, в котором был центр Москвы в 80-х, сохраняется и поныне. Иногда я ловлю себя на мысли: может быть, моя любовь к российской глубинке основана на подсознательном стремлении вернуться в МОЮ Москву?

Другой пример. В прошлом году работал над темой "Топор Раскольникова". Прошел по маршруту, которым шел герой Достоевского – с топором, которым он зарубил двух старух. В Петербурге сегодняшнем существует дом, в котором якобы жил Раскольников: на углу Гражданской и Пржевальского, в изгибе канала Грибоедова, (бывшем Екатерининском). Есть дом на Средней Подьячевской, где обитала старуха-процентщица. До него от дома Раскольникова, как в книге, 730 шагов, через Кокушкин мост. С него в Екатерининский канал Раскольников свой топор и бросил. Есть дом Сони Мармеладовой: набережная Канала Грибоедова, 73. Так вот о своем относительно свежем ощущении: некоторые петербургские дворы даже похуже будут, нежели дворы московские образца 80-х. Правда, появилось немало "гламурных" дворов, вход в которые закрыт воротами с кодовым замком. Полазил по питерским коммуналкам - и скажу как человек знающий: такого кошмара в московских коммуналках не наблюдалось! Поднимай из гроба Достоевского - он такое понапишет, что нынешним борзописцам мало не покажется!

А теперь о главном. Работая над своей съемкой 20-летней давности, я был обуреваем особым чувством: будто я сел в некую машину времени - и слетал в 80-е годы прошлого века! Да, я тоже поменялся, больше 20 лет назад в старой Москве жил совсем другой человек, склонный к саморефлексии юноша, искренне любящий фотографию. Соглашусь, что он не умел хорошо снимать. Но он обладал несомненным качеством: умел оставаться незаметным. Сей мальчик мог полностью раствориться в бытии, подарить зрителю фотографии уникальную возможность и особенный кайф: созерцать мир ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ, не подвергнутый авторской интерпретации, напрямую.

Здесь вырисовывается главная, природная особенность фотографии: она плюет на временные условности, вообще на все плюет. И прежде всего - на авторские изыски. Как хорошо, что я не использовал т.н. "фотографические эффекты" (хотя увлекался изогелией и соляризаций)! Любое тогдашнее насилие над оригинальным изображением (и, кстати, постановочную съемку) я бы сегодня воспринял как извращение. Хочется воскликнуть: "Как мало искусства и как много естества!" Уже тогда я подловил главную добродетель фотографии, делающую фотографическую деятельность отличимой от других видов деятельности (в том числе и художественной): ее "надчеловечность". Человек, взявший в руки фотоаппарат и думающий, что занимается "художественной" фотографией, на самом деле пытается побороть природную особенность фотографии. А ведь супротив природы не попрешь! Если фотографическое произведение в большей мере занимается репрезентацией внутреннего мира снимающего, нежели отражает физическую реальность, она становится художественным произведением. И одновременно обесценивается для будущего, которое, как говаривал поэт, "не втянешь в спор и не заластишь".

Я себе благодарен так же за то, что в некоторых случаях поймал удачный момент. С ракурсом плоховато - все снято "с пупа", на уровне пуза (особенность камеры с шахтным видоискателем). И все же я склонен думать, что мною достигнут некий "художественный эффект". Во всей съемке чувствуется какое-то напряжение, предчувствие… Такое, знаете, состояние - будто скоро грянет ливень с грозой. Обманчивый покой…

Сейчас, с "высоты" своего более-менее образования я могу сказать: автор использовал архетипы. Мотив подворотни как "тоннеля в иной мир" - ведущий. Одновременно подворотня - своеобразная сцена, экран, паспарту и, простите, удобная позиция для соглядатайства. Другой архетепичный мотив - птицы, замкнутые в городских стенах. Значит, происходил отбор материала, что уже говорит о попытках художественного осмысления.

Не мне судить об эстетической ценности серии "Московские дворики". Однако отмечу факт: за 20 лет выросла ценность данных фотографий как ДОКУМЕНТА. Перед нами престает во всей своей наготе (ну, не красе же!..) ушедшая Москва. Вот, говорят с придыханием: "Старый ленинградец…" В моей Москве жили "старые москвичи", которые несли особенный характер Москвы купеческой, которая в XIX веке являлась столицей русской провинции, городом, в котором "так много для сердца русского сплелось…"

Уже 20 лет я живу в обычном московском спальном районе. Если бываю в местах своего детства, каких-то ностальгических чувств не испытываю. Моей Москвы нет, она ушла в небытие. Вроде бы те же дома, те же подворотни (большинство, правда, закрыты воротами с кодовыми замками, в том числе и мой "родной" двор), даже Дворец пионеров имени Крупской (бывший особняк купца Рябушинского) остался, а рядом красуется памятник юному Ильичу (или уже сняли?..)! В переулке Огородной слободы за 20 лет сломали всего-то три дома, остальные стоят, как стояли. И все равно все какое-то чужое, ненастоящее.

Но частичка той, моей Москвы сохранилась в негативах 6х6… Я вглядываюсь в эту съемку и будто бы на машине времени переношусь туда, в милый моему сердцу город…

Старые москвичи

Сложился стереотип: москвич – человек, который вечно всем недоволен, да к тому же он не устает ворчать: «Понаехали тут…» Странно… я в голове держу несколько иной образ. Москвич во времена моего детства – человек, которого если спросишь, как куда-то пройти, не отстанет от тебя, пока досконально не объяснит. Хочу внести свою скромную лепту в дело защиты москвичей – даже некоренных. Вот, с придыханием говорят: «Ах, старый ленинградец…» Это своеобразный «бренд». А я помню, как уважительно произносили: «Старый москвич!» Без всяких «ах…»

Детские впечатления самые правдивые, а потому им можно доверять. Девятиклассником я впервые попал в Ленинград. В трамваях, в троллейбусах, в метро я наблюдал суровые лица. Они потрясали своей… классичностью. Как греческие статуи какие-то! На этих лицах читалось: «Я пережил блокаду – и нет теперь такого чудовища, которого я боюсь!»

Тем печальнее было наблюдать метаморфозу 90-х, когда в лицах ленинградцев читались растерянность и раздражительность. Какие-то склоки в трамваях, злобные взгляды исподлобья… Москва относительно Петербурга жила сытно, дородно. Я как москвич ощущал себя каким-то раджой, спустившимся в нищие районы Бомбея… Теперь разрыв нивелировался. Может быть, и старых ленинградцев не осталось? По крайней мере, старых москвичей, наверное, нет. Ведь даже само определение забыто!

Мне, если положить руку на сердце, трудновато судить о москвичах, ибо я варюсь в этом «супе». Не может лавровый лист, плавающий в супе, постичь истинность своего положения! Для того, чтобы понять суть, нужно отойти в сторону и посмотреть отчужденно. Именно поэтому я с легкостью могу рассуждать о старых ленинградцах: этот феномен мне, в сущности, чужд. А вот о старых москвичах говорить неимоверно трудно.

Что входило в это забытое понятие «старый москвич»? Здесь надо напрячься, вспомнить. Тридцать лет назад я хорошо это знал, теперь нужно изрядно покопаться в запылившихся уголках мозга. Признаюсь: мозг мой не настолько совершенен, чтобы качественно хранить воспоминания об ушедшем. Граф Лео Толстой утверждал, что помнит момент своего рождения. Честь и слава русскому гению! Мои воспоминания все же скудны. Однако очень хочу зафиксировать на бумаге то, что пока еще помню. К великому сожалению я был застенчив и ненаблюдателен; может, потому в моей памяти изъяны. Надо было тренировать мозг! Впрочем, чего это я распинаюсь? Поздно спохватываться…

Итак, при произнесении словосочетания «старый москвич» прежде всего я представляю себе бабушку в черном с непокрытой седой головой. Она курит, глядит сурово и несколько надменно. Мужа (ежели он был) она давно похоронила, дети разъехались. Она или бывшая учительница, или медработник. Любимое ее занятие – сидение на скамейке во дворе, преимущественно в обществе себе подобных. Она ждет… Чего? Возможно, что кто-то из детей соизволит приехать. Любимое ее существо – домашний кот, который большую часть своей кошачьей жизни проводит на улице. Не слишком ли я подробно описал эту бабушку? Да, я говорю о конкретном человеке.

Баба Катя

Именно такая: в черном, курит папиросы одну за одной, днями сидит во дворе. Она жила в переулке Стопани. Теперь этому переулку вернули древнее название – «Огородная слобода» - а дома, в котором баба Катя жила, уже нет. На его месте воздвигли какой-то бизнес-центр. Смешно, что в 80-х я познакомился с внуком революционера Стопани, в честь которого назвали тихий переулочек. Мы работали в одном НИИ и нас посылали в подшефный совхоз. Вместе выпивали…

Баба Катя запомнилась по двум причинам. Первая: она была последняя из «могикан», никак не хотела съезжать, когда дом выселяли. Мы с моим другом Игорьком Мелько уже были большие, лет по 13. С этим домом у нас была связана одна противная история. Года за два до описываемых событий во дворе того злополучного дома к нам подошел дядька: «Пацаны, я ключи потерял. Может, кто из вас залезет в форточку и откроет квартиру изнутри?» Вызвался я, потому как был пощуплее. Первый этаж, форточка открыта – что ж не помочь? Ну, пролез, открыл. Дядька повел себя странно: «Ребят, эта квартира уже выселяется. Вы берите себе, что хотите…» Я, помню, взял бинокль. Немецкий, цейсовский! Игорек – не помню что. Дядька с нами распрощался, мы пошли домой окрыленные удачей.

На следующий день мы с Игорьком пошли гулять по дворам. И в том же дворе, где вчера мы встретили дядьку, возле того же окна мы увидели… милиционеров! Конечно, мы драпанули что есть мочи. Потому что поняли: стали участниками ограбления… Да-а-а… занятное было время. Но честное слово: мы с Игорьком были уверены, что в квартире никто не живет!

Таким было наше детство: центр Москвы вымирал, старые дома выселялись. Люди, съезжали, все старье оставляли. По выселенным домам лазили целые шайки – не нас, пацанов, а взрослых мужиков. Нам-то доставались крохи… марки, облигации, старинные деньги, книжки. Мы этими «богатствами» обменивались, вовсе не зная истинной ценности вещей. А кто-то сколачивал капиталы…

Вот, сейчас в фаворе рейдеры, приставы, киллеры, - в общем, все, кто берет что ему надо без спроса, плюя на человеческое достоинство. Такие люди были и в «застойные» 70-е. Дом, в котором жила баба Катя, состоял из мрачных коммуналок комнат на восемь каждая. В одной из таких комнатушек, на втором этаже и проживала эта бабушка. Дом уже расселили весь. Расселяли долго, мы уже заметно подросли после нашего воровского приключения, а в нем все еще гулял затхлый воздух гниения. Оставалась только одна баба Катя.

Ей уже не с кем было сидеть на скамейке и обсуждать жизнь. Время она занимала тем, что мела опустевший двор. Сколько я ни проходил мимо, все видел ее с метлой и с папироской во рту. И котяра все возле нее ошивался. Черный такой, пушистый, с наглыми зенками. Сплетни ходили, что баба Катя этому обормоту вырезку в Елисеевском покупает. Ходить через бабыкатин двор приходилось часто, ибо он был проходной, а в соседнем дворе находилась типография, в которой работала моя мать. Если честно, я думал, она сумасшедшая. Ну, метет и метет себе эта «баба-яга» (сухощавая, согнувшаяся, с черными густыми бровями…), никому не мешает – и то слава Богу. Мать моя рассказала, что бабу Катю стали выживать. Ну, не хочет она уезжать – даже несмотря на то что отдельную квартиру в Ясеневе предлагают!

Тогдашний район, в котором мы жили, был похож на маленький поселок. Этот квадрат ограничен с четырех сторон улицей Кирова (теперь Мясницкой), Малым Харитоньевским переулком, Чистопрудным бульваром и Садовым кольцом. Считай, здесь все друг друга знали, мать дружила с работниками ЖЭКа, оттого много и знала. Естественно, мама в этом конфликте стояла на стороне «жэковцев». Ну, что делать с вредной старушкой? Пробовали увещевать, заискивать, приказывать, склонять… Ни в какую! «Хочу здесь помереть!» - вот и весь ответ. Отчим мой отзывался о бабе Кате наоборот уважительно: «Молодчина, старуха, дает всем прикурить!»

И вот однажды, глубокой осенью, тащусь я не помню уже зачем бабыкатиным двором, и слышу ее оклик:

- Сынок, подойти сюда-то…

Чего не подойти? Впервые я увидел близко ее лицо. Доброе, чистое какое-то, а глаза светятся как молодые! Трудно, когда ты ребенок, оценить реальный возраст старого человека. Но в тот момент я подумал: «Да она и не страшная вовсе! Вон, глядит-то как дружески…» Баба Катя, помявшись немного, жалостно так произнесла:

- Ваську маво отравили, негодяи. Они грозились, грозились… Ты, сынок, похоронить не поможешь?..

И баба Катя показала сверток, лежащий у подъезда. Из-под тряпицы торчал кусок пушистого черного хвоста. Что ж не похоронить? Баба Катя сказала, что лопаты у нее нет. Я сбегал в диспетчерскую ЖЭКа, она в нашем дворе была; по пути встретился Игорек, ему тоже было интересно. Нет, не кота хоронить. Баба катя за последнее время прославилась; эдакий «крепкий орешек» не сдающийся властям. Игорьку хотелось на героиню поглядеть.

Моросил дождик, и вообще погода стояла отвратительная. Был выходной, а в нерабочие дни Центр будто вымирает. В общем, пустота, отрешенность какая-то… и мы с лопатой. И сверток у бабы Кати в костлявых руках. Она курит свою «Беломорину» и неуверенно вопрошает:

- Куда понесем-то, мальчики?..

Мы хорохоримся:

- А куда прикажете, бабуля? – Мы представляем себя взрослыми. Будто нас наняли на серьезное дело, «шабашку». Прикинули: лучше всего в садик, во дворе Дворца пионеров имени Крупской. Наша траурная процессия наверняка казалась смешной. Впереди баба Катя торжественно ступает, а сзади два мальчика семенят. С лопатой. Под деревом выкопали ямку. Игорек спросил:

- Бабуль, ну, кладите. Кота-то…

Баба Катя умолящее вопросила:

- Погодите, мальчики. Дайте проститься…

Она освободила из тряпицы голову котяры и стала что-то шептать ему в ухо. Долго, мучительно долго шептала… Мы стали демонстративно покашливать. Потом баба Катя положила сверток наземь, аккуратно перепеленала, бережно вложила в ямку и произнесла: «Что ж, до скорого свиданья…» Слез не было. Лицо ее было сурово и непреклонно. Такие лица я позже видел в ленинградских трамваях.

Холмик бабушка просила не оставлять, мы затоптали раскоп, сравняв с землей. Баба Катя достала аккуратно сложенную десятку и сунула мне в руки. О деньгах мы не договаривались, я хотел сказать что-то взрослое типа: «Ну, что вы, бабуль, мы ж не для этого…» Но рука моя сама собою зажалась. Баба Катя повернулась и стремительно стала удаляться. Я бы сказал, уверенной походкой. Ссутулившаяся черная фигурка... И так мне тогда жалко было этого «крепкого орешка»!

Десять рублей были большие деньги. Молочный коктейли стоил десять копеек… Игорек предложил купить кубинскую сигару. Тогда во всех табачных киосках они продавались, в железных таких колбах. Попробовали покурить. Ох, и гадость эта сигара!

А вечером у меня вдруг сочинились стихи. Почему-то я их запомнил:

Мы утром в субботу кота хоронили

В холодную землю его опустили

Нам в мире дано сто потерь и удач,

Такая погода – хоть смейся хоть плачь…

Вскоре баба Катя пропала. Отчим рассказал, что ее выселяли громко, с милицией и понятыми.

Кстати, дом этот после расселения коммуналок и пропажи бабы Кати сломали далеко не сразу. Лет десять там было общежитие для работников Почтамта (что на Чистых прудах – теперь там Биржа), «лимиты».

Фотограф

Моя жизнь в значительной степени связана с фотографией. Не могу не рассказать, откуда во мне эта страсть.

Я не помню, как его звали. Но облик его запомнил хорошо. Высоченный, сухой, с шикарной сединой. Ходил всегда в плаще и шляпе. В диспетчерской ЖЭКа, в подвале, у него была своя комнатушка, фотолаборатория. Я не знаю, кем он был. Видимо, просто пенсионером, бывшим каким-нибудь фотокорреспондентом. Это сейчас за аренду внутри Садового кольца надо отстегивать немалые деньги; в те времена вопрос, кажется, решался проще. Да и что за времена: тогда по улице Кирова лошади с телегами ездили! Ну, если честно, она, то есть лошадь, была одна единственная, подвозили она к какому-то учреждению продукты.

Фотограф прямо во дворе зазывал всех желающих к себе в подвал. Он вел фотокружок. Это теперь такие отношения взрослых с маленькими детьми могут восприниматься двояко. Тогда «педофилии» мы не знали. А из маньяков известен был только один, по кличке «Мосгаз». Про него страшные легенды ходили: звонит в квартиру, представляется сотрудником «Мосгаза», а наивным жертвам, поимевшим глупость открыть, выкачивал шприцем из позвоночника какую-то жидкость… Ирония-иронией, а я от этого «Мосгаза» все же пострадал. Правда, косвенно. Позвонил как-то в квартиру мамин приятель, представился в шутку «Мосгазом»… я потом один в квартире оставаться не мог с полгода. Бродил по улицам до самого темна…

В кружок фотолюбителей ходили я, Игорек, Олег Царский… Вот, я думаю: Олег жил в «Доме большевиков», через дом от нашего. Он и сейчас стоит. Его где-то в 30-х построили, как говорят, для старых большевиков. В нем отдельные квартиры, редкость для тогдашней Москвы. Тогда я не задумывался, а теперь интересно: предки Олега наверняка носили фамилию «Царский». Они тоже были «старыми большевиками?...

Что Фотограф нам говорил, сколько мы к нему проходили, убей – не помню. Зато хорошо помню, что именно у него я научился в темноте наматывать пленку на спираль, проявлять, печатать карточки, размешивать растворы. Я впервые увидели в его комнатушке это чудо: появление на фотобумаге изображения. Под красным фонарем, в полумраке, с плесканием растворов в ванночках…

Естественно, о каких-то денежных отношениях не было и речи, занятия Фотограф вел безвозмездно. Ну, или почти безвозмездно. Мне было тогда лет одиннадцать, я был опытный «лазутчик». То есть умело ориентировался в выселенных домах. Из барахла, что я нарыл, имелись у меня два старинных широкоформатных фотоаппарата с надписями на корпусах на нерусском языке. Такие крупные, с кожаными «гармошками». Фотограф попросил, чтобы я показал их ему, и я принес. Он предложил поменять их на узкопленочный фотоаппарат «Смена». Я не отказался. Потом кто-то мне сказал, что я дурак, ибо выменял раритетные «Хассельблад» и «Роллефлекс» на советское дерьмо стоимостью пять рублей. Фотограф, мол, дуря детей, разживается. По слухам, он много раритетных камер таким способом заимел.

Я, конечно, пожалел о своем неравном обмене. А теперь думаю: какой я был умница! На черта мне были эти хассельблады, если я не мог на них снимать? А на «Смену» я снимал! Пленка стоила всего-то 35 копеек, и я реально учился фотографировать. И Фотограф меня это делать научил! И еще: люди, съезжая из старых квартир, германские «раритеты» выбрасывали, я лишь подбирал их. Что легко достается, еще легче теряется. Таков закон. А вот приобретение мое, начальные сведения о ремесле, - капитал бесценный!

Настя

Она была «патентованная» сумасшедшая. В те времена бытовало убеждение, что человек, серьезно причитавший Ленина или Маркса, наверняка сойдет с ума. Почему? А потому что там якобы такие зауми сокрыты, что не приведи Господь! Видимо, Настя вчиталась…

Она жила на углу Большевистского (теперь Гусятников) и Большого Харитоньевского переулков. Она любила собирать нас, маленьких детей и начинала ЧИТАТЬ. У нее всегда с собой были тетрадки. Надпись на обложке одной из них я запомнил: «Государство Всеобщего Благоденствия». Говоря современный языком, Настя была политологом. У нее имелась своя, доморощенная идея идеальной страны.

Возраст Насти был неопределенным. Теперь думаю, ей было не больше пятидесяти. Почему-то родители слушать ее бредни нам не запрещали. Мы слушали. И откровенно смеялись. Мы вообще воспринимали Настю как клоуна. А она… видимо, ей доставляло удовольствие вещать. Быть в центре внимания, пусть и лукавого…

Кое-что из теоретических измышлений Насти я запомнил. Она предлагала ликвидировать столицу и сделать в СССР тридцать столиц. Чтобы везде жилось одинаково. Еще Настя хотела многопартийности. Она вообще считала, что монополия на идею – главный порок нашей страны. Была идея и в экономике. Она по тем временам (это я, конечно, только повзрослев понял) была кощунственной: нужно насытить страну продуктами потребления. Дать людям все блага. Напомню: в те времена партийная установка было на «производство средств производства». Так сказать, «подведение базиса».

Если рассудить, Настя была демократкой. Почему такую «диссидентку» не упекли в психушку? Может, она все же умная была – и взрослых своими идеями не грузила? Или идеи у нее все же превалировали бредовые? Все теоретические построения Насти сводились к одному: нужно перекрасить советский флаг в голубой цвет. Это была Настина идефикс. Она была убеждена, что голубой флаг способен будет изменить мир к лучшему. Помните из Бараташвили: «В жертву голубым цветам голубого не отдам…» Уточню: в те времена «голубой» вовсе не означало «гомосексуалист». Слово «пидер» в московском сленге ходило, а вот «гомиков» не было. Да, бытовали слухи о том, что на площади перед Большим собираются странные люди, но кто они и чем промышляют, мы не знали.

Настя читала «доклады» из своих тетрадок как заправский член ЦК на каком-нибудь съезде. Истово и деловито. Она была абсолютно убеждена в правоте своих идей. Ну, прям пламенный революционер!

Мать сказала как-то, что у Насти тяжелое прошлое. Якобы она лет десять провела в каких-то лагерях. Я думал, речь идет о лагерях пионерских и вовсе Настю не жалел, ибо и сам все летние месяцы пропадал в лагерях. Там, среди природы и разномастных занятий было очень даже весело! Как-то, я помню, привезли фильм под названием «Вий». Ой, визгу-то было! Кино до конца не показали, испугались, наверное, что дети в ступор от шока войдут. А ведь теперь старый «Вий» на фоне современных триллеров смотрится как добрая и прикольная сказка…

Конечно, никогда я теперь не узнаю, ни что Настя пережила, ни чем она закончила. Уже став юношей, я ее встречал. Она все ходила со своими тетрадками. Не знаю, приставала ли она с ними к детям.

Позже, уже в зрелом возрасте, я узнал неписанный закон: один блаженный всю деревню спасает. Наша Огородная слобода, конечно, не деревня. Но все же наше существование было довольно компактным. Настя в сущности была обыкновенной городской сумасшедшей. И знаете… она воспринималась нами, детьми как нечто естественное, целесообразное. Снова вынужден сказать: детские сердца знают истину.

Дядя Леша

Его звали Алексей Иванович Шувалов и он был нашим соседом. Коммуналка наша по тогдашним меркам небольшая: четыре комнаты – четыре семьи. В одной из комнат жил дядя Леша, его жена Мариванна и еще их внучка Наташка, моя ровесница. Дочка Алексея Ивановича. Видно, по молодости согрешила, потом обрела семью, а ненужное дитя сбросила предкам.

Алексей Иванович работал телевизионным мастером. С раннего утра и до позднего вечера он пропадал на работе. Приходя с работы, он ел на кухне, а потом садился на обувной ящик возле своей комнаты, своеобразную завалинку, и молча курил. В выходные он курил на «завалинке» целый день. Такой сухонький-сухонький маленький старичок. Теперь бы я его сравнил с буддистским монахом, ушедшим в нирвану. Дядя Леша, мне кажется, был великий философ. Потому что понимал, что молчание – величайшая благодать человека. Лишь изредка он что-то изрекал, например: «Да-а-а-а… жизнь – это не тит твою мать!» Или: «Вот живешь, живешь… а чего ради живешь?»

Мне кажется, он целиком выкладывался в ремонте телевизоров. Советские телевизоры ломались часто, и работы наверняка хватало. Что я про него знал? Фронтовик, но никогда не кичившийся наградами. Возвращаясь с войны, прихватил в Житомире жену, хохлушку. Мариванна была полной противоположностью своему мужу – шумная и склочная. Ну, типичная «мариванна» московских коммуналок!

В фильме «Покровский бульвар» коммуналка несколько романтизирована. Хотя – и это истинная правда – дух коммунального мира передан блестяще. Суета, броуновское движение, и все люди, люди, люди… Но все-таки «воронья слободка», воспетая Ильфом и Петровым, ближе к образу настоящей коммунальной квартиры. Кто жил в коммуналке или до сих пор живет, согласится, что… короче, в отдельной квартире все же несколько лучше. Это я мягко говорю, чтобы никого не обидеть.

Одно из ярчайших впечатлений детства – смерть дяди Леши. Он как всегда с утра присел покурить. Я как раз собирался в школу. Вдруг дядя Леша сказал: «Машенька, мне что-то нехорошо…» Мариванна на него накричала: «Ну ты, старый …. Нечего тут рассиживаться. Одевайся – и иди!» Он безропотно попытался одеть пальто. Вдруг стал лихорадочно хватать воздух ртом, хрякнул как-то нелепо и присел на «завалинку»: «Все, Маша…» Он побледнел. Мариванна что-то кричала еще. Он завалился на бок и блаженно прикрыл глаза. Мать меня схватила за голову и отвернула мое лицо в сторону.

Мариванна после этого жила еще много-много лет. Мы с ней повоевали немало. Когда я уезжал (поменял свои две комнаты на квартиру на окраине), она была еще бойкой теткой. У меня такое чувство, что и меня она наверняка переживет.

Тетя Клава

Она тоже была нашей соседкой. И подругой моей матери. Тетя Клава (Клавдия Семеновна Коростылева) жила в комнатке со своей старенькой матерью. Она была не замужем, детей у нее не было. Мы жили в комнате вчетвером: я, мама, отец и бабушка, Наталья Даниловна. Когда тетя Клава съехала, ее комнату дали нам. Правда, к тому времени умерла бабушка, спился и умер мой отец. Но две комнаты – это уже шик! У меня появилась своя комната, целых 15 метров.

Тетя Клава мне запомнилась потому что она была святая коммунистка. Она безраздельно верила в светлое будущее, которое обещала нам партия. И следовала заповедям строителя светлого будущего.

Она говорила: «У нас обязательно будет радостное время! Партия заботится о нас, главное – честно трудиться…» Тетя Клава была каким-то научным работником, интеллигентом. У нее было много книг и она давала мне их почитать. Особенно я любил читать старые подшивки «Огонька». Точнее, картинки смотреть. У тетя Клавы этих подшивок, в твердом переплете, хранилось много. В основном подшивки были сталинской эпохи. Скажу откровенно: Сталина в тогдашней прессе присутствовало меньше, чем Путина в нынешней…

Тетя Клава стояла за правду. Именно она первая сообщила мне, что умер мой отец. Отец был запойный пьяница и подолгу с нами не жил. В Даниловской слободе, в полуподвальном этаже двухэтажного деревянного барака жила его мать, моя вторая бабушка. Мать с ней не дружила, а потому со второй бабушкой я общался нечасто. Когда отец уходил в запой, он уезжал к своей матери. Как-то его не было слишком долго, полгода. И вот сидим мы на кухне, чай пьем… и вдруг тетя Клава возмущенно говорит: «А ты знаешь, что отец твой умер?» Мать от меня это скрывала, не хотела меня травмировать. Но дети много понимают и видят, потому что их глаза лишены шор. Я знал, даже свидетельство о смерти случайно как-то нашел. Ответил: «Знаю…» и убежал. Мариванна крикнула вдогонку (она не пила с нами чай, но крутилась у плиты): «Ну и хорошо что помер. В трамвае, как собака!» Отец на самом деле умер в трамвае маршрута «Аннушка». Заснул пьяный – и не проснулся.

У тети Клавы были друзья, армяне. Не знаю уж, откуда они у нее взялись, но из Армении они приезжали часто. Однажды, когда они приехали, тети Клавы и ее матери не было. Армяне ночевали у нас. Помню, они разговаривали с матерью поздно вечером, а я никак не мог заснуть. Один из них прошипел: «Молчи, мальчик, а то зарэжу!» Он шутил. Несмотря на такие «закивоки» я и тетю Клаву, и ее армян уважал. Почему? Мне кажется, они-то как раз зла не держали.

Корни

Эта маленькая трагичная история относится к середине 90-х. Поскольку растет молодой человек, чья судьба может зависеть от предания гласности имен, этих имен я не приведу.

Я его знал плохо, но все же знал. Он был на десять лет младше меня, но у него была старшая сестра, моя ровесница. Они жили этажом выше. Сестра была какая-то невезучая: в детстве ее сбила машина – да так, что она с год ходила на костылях. Поступила в институт, не закончила. Мыкалась по разным работам, но нигде не задерживалась. Дважды (я уже знал об этом понаслышке) неудачно вышла замуж. Теперь одна…

А у младшего ее брата все складывалось наоборот удачно. Престижный ВУЗ, красный диплом, потом НИИ в центре Москвы. Весь в науки, за диссертацию взялся. Женился, очень скоро родился сын. А тут еще радостная новость: нашелся маклер, который их коммуналку смог расселить. Жизнь удалась! Вот я, к примеру, свою коммуналку расселить не смог. Нанятый мною маклер не смог договориться с родственниками Мариванны, которые настолько обнаглели, что требовали за комнату своей бабушки больше, чем я за свои две комнаты. Я поменялся напрямую, значительно потеряв. В общем, мне не повезло с соседями. А им, сестре и брату с верхнего этажа, подфартило.

Молодая семья уже въехала в новую квартиру, в престижном районе Крылатское. Обустраивались, покупали мебель (в те времена, напомню, квартиры давали с полной отделкой). Как-то вечером он сказал красавице-жене: «Поеду-ка, последний раз на родные места посмотрю…» Поцеловал сынишку и пошел в метро. Он не вернулся. Ни вечером, ни утром. На следующий день его нашли в пустой старой квартире повешенным. Именно в том углу, где стояла его детская кровать.

Признаков насильственной смерти следователь не обнаружил. Протокол однозначно утверждал, что налицо суицид. Люди, которые его знали, старались не говорить о произошедшем. Царило напряженное недоумение. В воздухе витало возмущение: «Надо же, молодую женщину с младенцем оставил!» В конце концов, успокоились на мысли: «Наверное, крыша съехала…» Через пару лет историю забыли. Ее вообще постарались истереть из памяти, как зараженный вирусом файл с жесткого диска.

Геннадий МИХЕЕВ

фотографии Геннадия МИХЕЕВА

фотографии Геннадия МИХЕЕВА